週日

週一

週二

週三

週四

週五

週六

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

今日運勢

太陽

太陽

透過此任務我將獲得: Through this task I will gain:

分析力

溝通力

實踐力

主動力

創造力

第2單元:太陽的外觀

主要教學內容:

從地球看太陽

從地球看出去,太陽是一顆明亮、閃耀的黃色球體,亮到讓人不能直視,它的視星等大約是 -26.7。早晨日出或傍晚日落時,太陽常常看起來橙紅色,這是因為大氣會把短波長的藍光散射掉,留下比較不容易被散射的紅光,所以我們看到的太陽就變紅了。

表面活動熱鬧的太陽

太陽的「表面」其實不是平滑的,而是充滿各種動態現象,包括黑子、閃焰、日珥和像沸水一樣翻滾的粒狀結構。這些現象和太陽強大的磁場有關,也會隨著大約 11 年的太陽活動週期而變化。從內到外,太陽的「大氣層」可以分成三層:光球層、色球層和日冕。每一層都有不一樣的樣貌與特性。

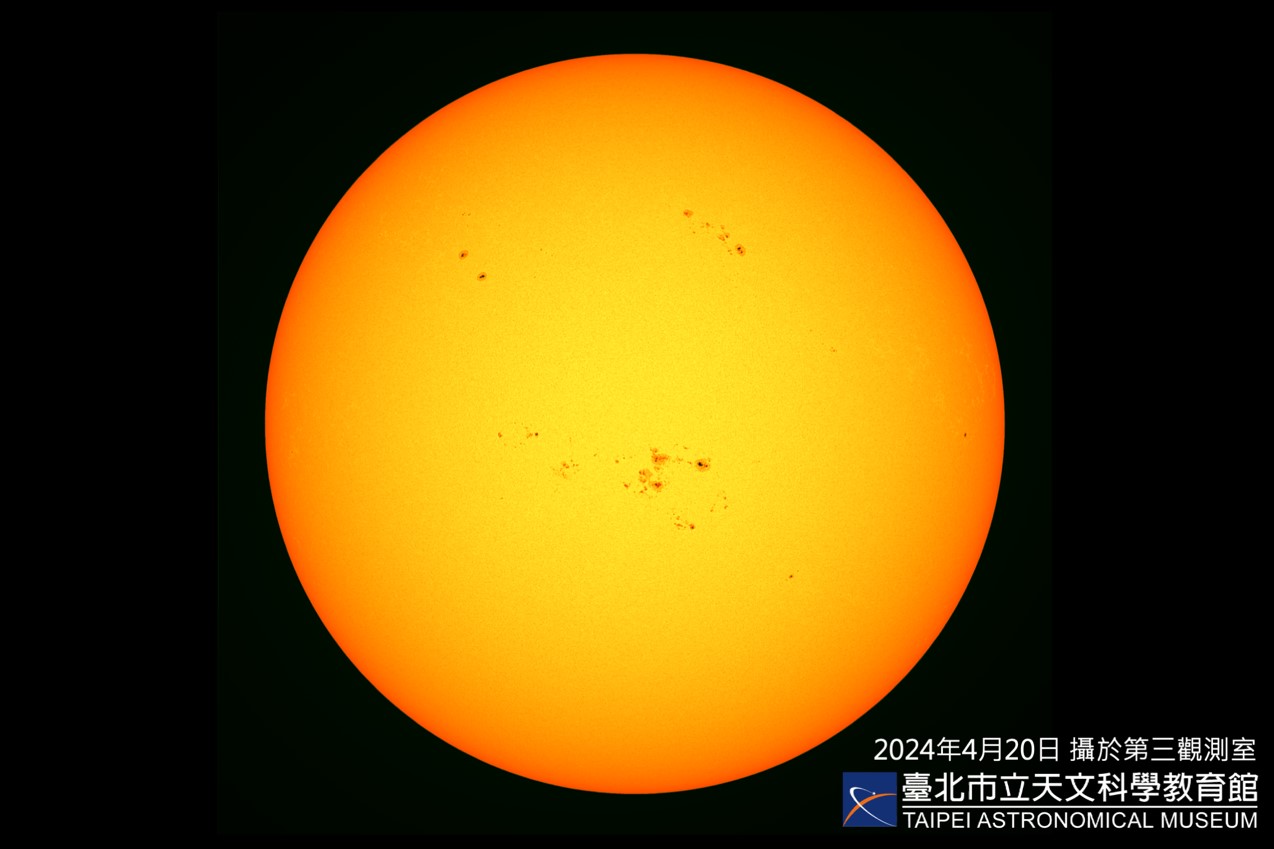

太陽的「表面」:光球層

光球層(Photosphere)是我們從地球看到的太陽表面,厚度約 500 公里,溫度大約是攝氏 5,500 度,發出幾乎所有可見光。

我們看到的亮亮太陽,就是來自這一層。這裡也有許多活動的現象,例如:

- 粒狀結構(Granulation):就像太陽表面在「冒泡泡」,這些明亮小顆粒大約 1,000 公里寬,是熱氣體從內部上升冷卻後下沉造成的對流現象,每個顆粒大約持續幾分鐘。

- 太陽黑子(Sunspots):表面出現的黑點,溫度比周圍低(約攝氏 3,500–4,500 度),是磁場阻礙對流造成的。黑子大小差很多,有時像地球那麼大,常成對或成群出現,而且會隨著太陽活動週期增減。

- 光斑(Faculae):和黑子相反,是比較亮的區域,通常出現在黑子旁邊,因為磁場造成這裡略微升溫。

圖說:透過可見光觀測,我們可以看到太陽的光球層,其表面分布著太陽黑子。

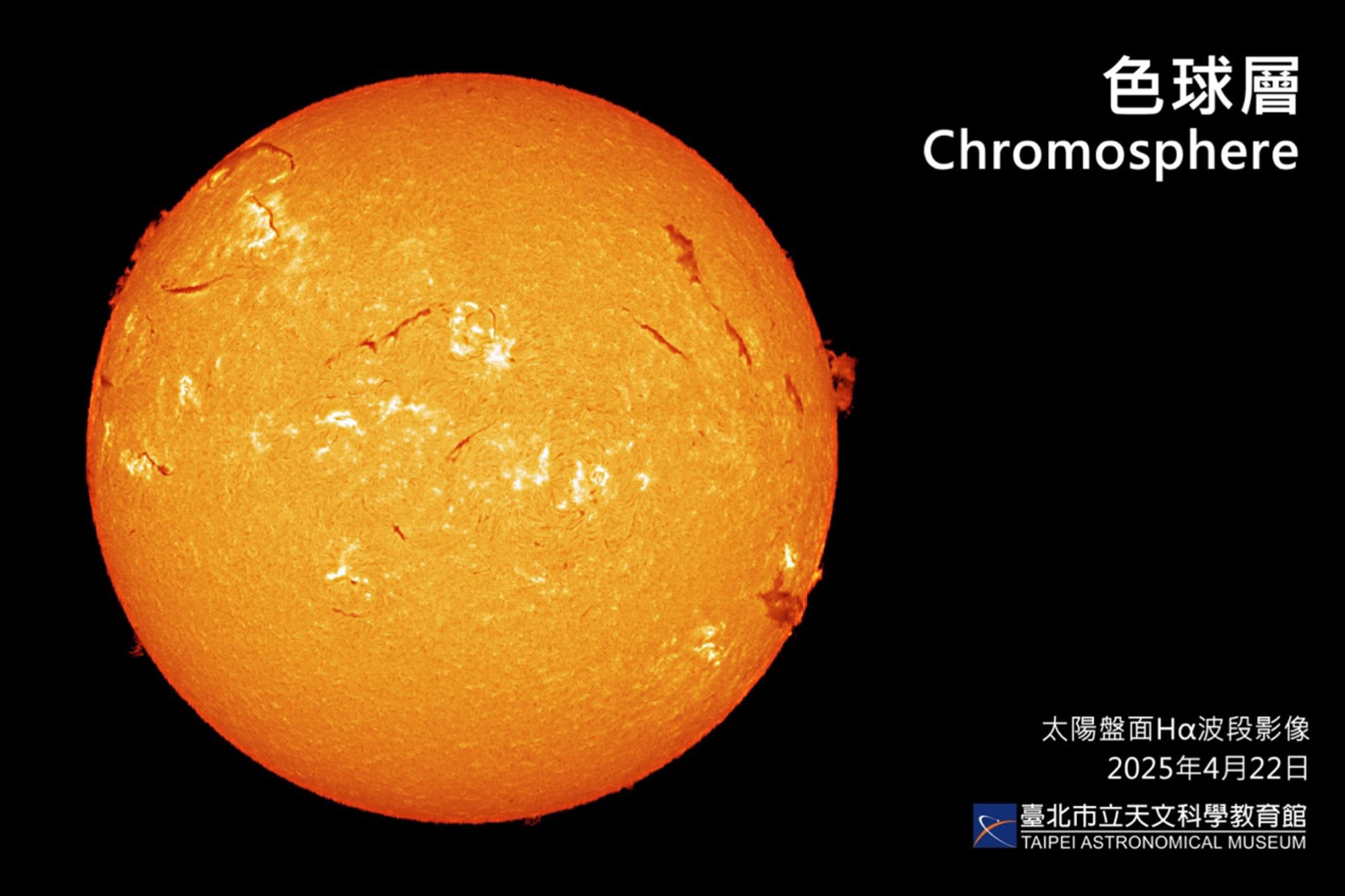

過渡地帶:色球層

色球層(Chromosphere)位於光球層上方,厚度大約 2,000–3,000 公里,溫度由下往上升高,約從攝氏 3,700 度升到 17,000 度左右。一般情況下看不太到,只有日全食或用特殊濾鏡(例如 Hα 濾光片)才能看到它淡紅色的樣貌。這一層有不少特殊現象:

- 針狀物(Spicules):像小噴泉一樣噴出細長氣流,直徑大約 500 公里,高可達 10,000 公里,持續時間 5–10 分鐘,看起來像太陽表面的「毛刺」。

- 日珥(Prominences):懸在太陽邊緣的電漿雲,由磁場支撐,有時像大拱門,有時像火焰,可以持續數週。

- 閃焰(Flares):色球層中的磁場突然重新連接,釋放出巨大能量,在幾分鐘內產生強烈紫外線與 X 射線,會對太空天氣造成很大影響。

圖說:透過 H-alpha 波段觀測,我們得以看到太陽的色球層,並清楚觀察日珥等活動現象。

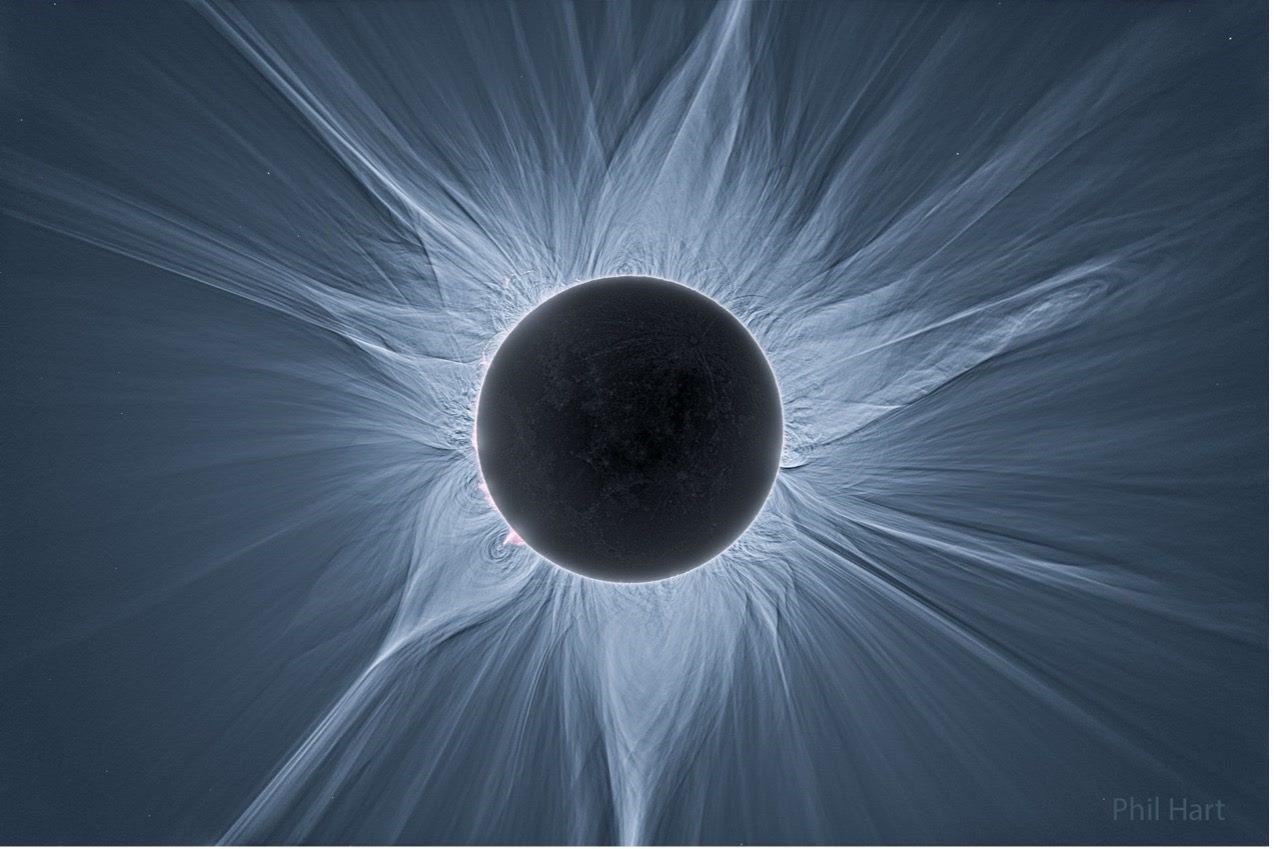

外層大氣:日冕

日冕(Corona)是太陽最外層的大氣,延伸幾百萬公里,溫度可高達攝氏 100 到 200 萬度。雖然溫度超高,但因為密度低,所以它發出的可見光非常微弱,平常看不到,只有日全食或用特殊儀器才能觀察。

- 冕洞與冕流(Coronal Holes & Streamers):日冕外觀像銀白色的光暈,活動旺盛時呈圓形,寧靜時拉長成流線型。冕洞是密度低的黑暗區域,冕流則是沿著磁場線延展的明亮結構。

- 日冕物質拋射(CME):當日冕爆發時,會將大量電漿以數百到數千公里每秒的速度拋向太空,可能影響地球的磁場與通訊。

- 太陽風:太陽風是日冕持續釋放出來的帶電粒子流,速度大約在每秒 300 到 800 公里之間,會影響整個太陽系。當它與地球磁場互動時,有時會產生極光這種壯觀的現象,特別是在太陽風速度較快或磁場方向與地球相反的情況下。

- 日冕的高溫:儘管位置在太陽外層,但卻比靠內的光球層還熱,這可能是因為太陽磁場釋放的能量使電漿粒子運動速度變快,導致溫度升高。這種「為何外層反而更熱」的現象,至今仍是天文學研究的重要課題。

圖說:在日全食發生時,月亮遮住了強烈的光球層,使我們能以肉眼直接看到原本難以觀測的日冕,也就是太陽的外層大氣結構。Image Credit & Copyright: Phil Hart

總結:活力四射的太陽

太陽的外觀由光球層的明亮表面、色球層的紅色火焰和日冕的銀白光暈組成,各層都展現出太陽的動態與活力。

從粒狀結構與黑子,到日珥與閃焰,再到日冕的爆發與太陽風,這些現象都是太陽作為一顆活躍恆星的重要表現,也直接影響整個太陽系的環境。

![]()