週日

週一

週二

週三

週四

週五

週六

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

No events

今日運勢

太陽

太陽

透過此任務我將獲得: Through this task I will gain:

分析力

溝通力

實踐力

主動力

創造力

第11單元:太陽的一生

主要教學內容:

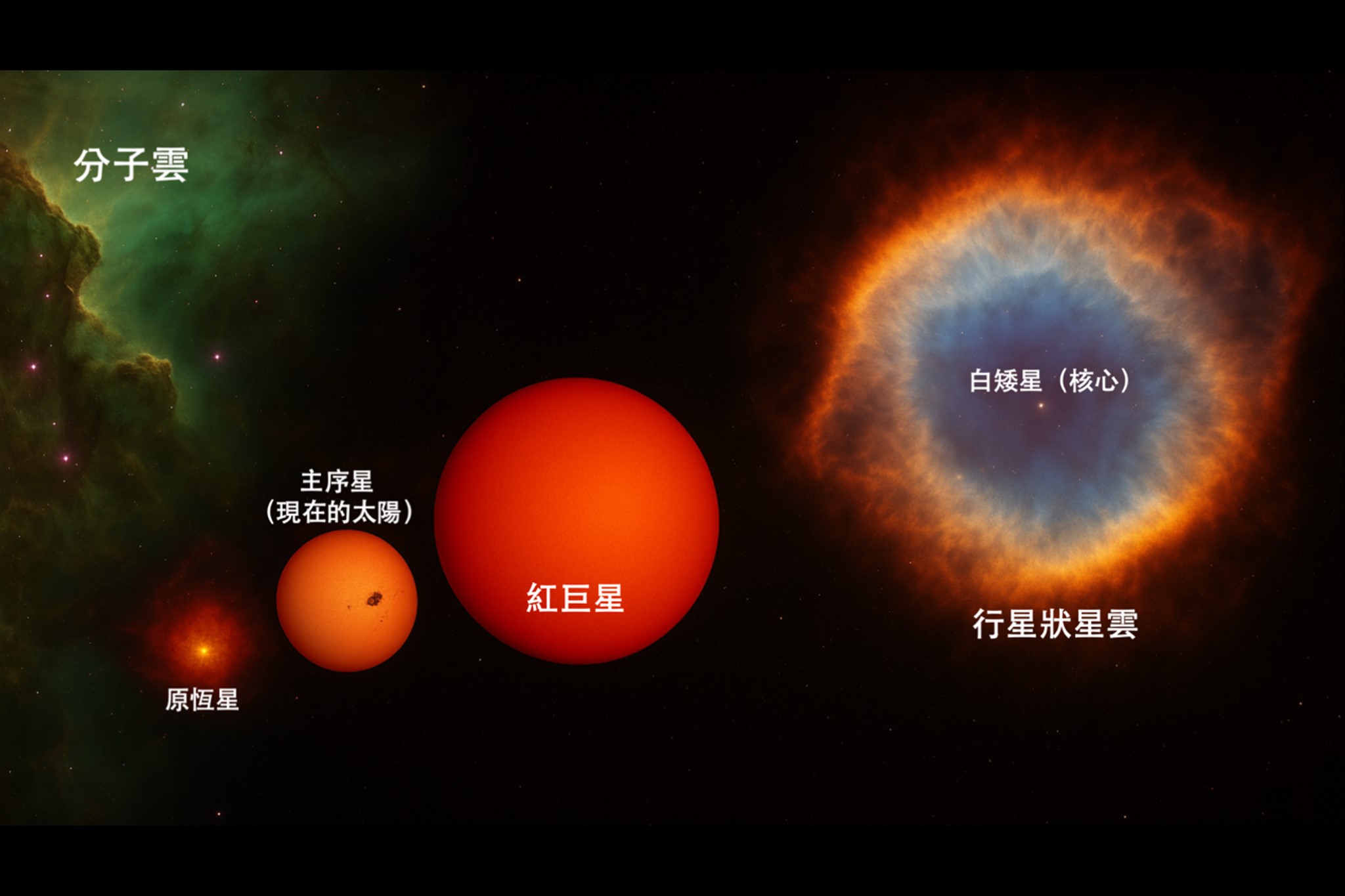

太陽的生命周期是恆星演化研究中的典型案例,其誕生、演化與最終命運跨越數十億年,受到質量、化學成分與內部核反應等因素的主導。從分子雲的坍縮到成為白矮星,太陽的一生揭示了中等質量恆星演化的普遍規則。

誕生階段:分子雲坍縮(約 46 億年前)

太陽約誕生於46億年前,起源於銀河系內一團巨大分子雲,主要由氫(約73.5%)、氦(約24%)及少量重元素組成。可能因鄰近超新星爆炸產生的衝擊波,引發局部坍縮,形成旋轉中的原恆星盤。隨著坍縮進行,中心密度與溫度升高,形成原恆星,並透過吸積盤聚集物質。原恆星階段因被厚厚塵埃包圍,表面溫度約僅為攝氏430 ~ 2,430 度,發出紅外輻射,持續約10萬至100萬年。當核心溫度達約攝氏1億度時,氫核融合反應才會啟動,太陽進入主序星階段,成為真正的恆星。

主序星階段(約 100 億年)

太陽目前處於主序星階段,穩定地將氫融合為氦,核心溫度約攝氏1500萬度,壓力約2500億倍地球大氣壓。每秒約6億噸氫融合,產生約400萬噸能量(E=mc²),經由輻射區與對流區傳至光球層,最終以可見光輻射。表面溫度約為攝氏5227度(約5500K),直徑約139萬公里,光譜型為G2V。

紅巨星與氦融合階段

約50億年後,核心氫耗盡,外層氫殼層燃燒,太陽膨脹為紅巨星,體積可達目前的100至200倍,可能延伸至地球軌道(約1 au)。表面溫度降至約攝氏2700至3700度,顯得紅色但亮度大幅上升。

當核心溫度達約攝氏1億度,將引發氦融合(三氦反應),轉化為碳與氧,進入短暫但劇烈的「氦閃」階段。隨後太陽將進入穩定的氦燃燒階段,最終因質量不足無法點燃碳核融合,進入晚期的漸近巨星分支階段,並持續膨脹與拋射外層物質。

行星狀星雲與白矮星階段

太陽晚期將拋射出大量氣體與塵埃,形成一個發光的雲殼,稱為行星狀星雲,其外觀極為絢麗,是夜空中著名的觀測目標。

此時太陽核心將暴露,稱為白矮星,這顆高溫、密度極高的天體主要由碳與氧構成,質量約為原本的50–70%,體積與地球相當,密度極高。白矮星雖然不再進行核融合,但內部極高的壓力與結構使其被形容為「碳球」或類似「鑽石」的結晶體。它將緩慢冷卻,逐漸轉變為黑矮星。理論存在,實際尚未觀測到,因為其冷卻時間比目前的宇宙年齡還要長。

圖說:太陽的生命週期示意圖,依序呈現四個主要階段:左側為誕生於星際分子雲中的原恆星,接著是穩定燃燒氫的主序星(現在的太陽),之後膨脹為紅巨星,最終拋出外層氣體形成壯麗的行星狀星雲。展現太陽從誕生到凋亡的演化歷程。

恆星演化的典型路徑:一顆恆星的百億年旅程

太陽的一生,從分子雲坍縮、主序階段的穩定發光,到未來成為紅巨星、行星狀星雲與白矮星,是恆星演化的標準歷程。透過研究太陽,我們不僅能理解恆星的物理機制,也能預測太陽系的長期未來與宜居條件的變化。

![]()